-

醫院簡介

醫院介紹

類型:公立 綜合醫院等級:三級甲等醫保:醫保定點醫院醫院電話:010-85231777(公眾與健康服務熱線)預約掛號電話:010-114(24小時) 在線掛號醫院網址:http://www.pumpb2c.com聯系方式:院長信箱院本部地址:北京市朝陽區工人體育場南路8號 查看地圖乘車路線石景山院區地址:石景山區京原路5號 查看地圖乘車路線常營院區地址:朝陽區東十里堡路3號院 查看地圖乘車路線一、醫院概況首都醫科大學附屬北京朝陽醫院建于1958年,是北京市政府舉辦的集醫療、教學、科研、預防于一體的三級甲等綜合醫院;是首都醫科大學第三臨床醫學院,北京市呼吸疾病研究所所在醫院,也是北京市基本醫療保險A類定點醫療機構。醫院現為一院三址,北京朝陽醫院、石景山院區和常營院區三個院區。其中,北京朝陽醫院和石景山院區總占地面積10.28萬平米、建筑面積21萬平米;常營院區占地面… 詳細>>

-

新聞中心

-

黨建工作

- 科學研究

-

醫學教育

您所在的位置:

首頁

>>

科學研究

成果轉化的力量——探索醫療創新如何轉化為患者福祉

4月20日-26日是2024年全國知識產權宣傳周,今年宣傳周活動的主題為“知識產權轉化運用促進高質量發展”。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院(以下簡稱朝陽醫院)分享幾例醫院成果轉化案例,期望能為大家有所啟迪和借鑒。成果轉化不僅僅是醫院內部的一次技術革新,更是對整個醫療行業乃至社會的巨大貢獻。

什么是成果轉化?

成果轉化,簡單來說,就是將科學研究成果,通過一系列程序和方法,轉化為實際產品或服務,從而造福社會。在醫療領域,這意味著醫生和科研人員通過不懈努力,將實驗室里的新發現、新技術應用到臨床治療中,幫助患者恢復健康。

朝陽醫院成果轉化的特點

1. 創新性:朝陽醫院注重科研創新,不斷探索醫療領域新邊界。

2. 實用性:轉化成果緊密貼合臨床需求,確保每一項技術都能解決實際問題。

3. 安全性:在成果轉化過程中,醫院嚴格把控安全性,確保患者利益至上。

4. 可持續性:醫院致力于建立成果轉化長效機制,推動醫療技術持續進步。

成果轉化的實際案例

案例一:眼部液體活檢技術在眼科疾病精準診斷中的應用

炎癥性眼底病主要依賴影像的診斷方式有很大局限,“所見即所得”但“所見即晚期”:以急性視網膜壞死為例,即使是在歐洲發達國家,平均也要延誤15天才能得以確診并開始治療,82%的患眼結局為盲。決定炎癥性眼底疾病預后的關鍵在于早期診斷,解決難題的路徑在于原位采集標本進行分子診斷。但是,眼內液可供抽取送檢的量只有0.1 mL左右,并且病原成分少;雙少(樣本少、成分少)是眼內液檢測的主要瓶頸。

有鑒于此,眼科主任陶勇通過12年的攻關,建成具有六萬余份臨床眼部液體標本的樣本庫,并基于樣本庫開展大量國際國內聯合研究,首創了以病原檢測恒溫擴增基因芯片和免疫基因組學算法為核心的集成化微量眼部液體快速檢測體系,推動了炎癥性眼底病向早期精準診斷的范式發展。和傳統的涂片/培養模式相比,新體系的檢驗指標由1種擴增為35種以上,檢驗時間由3天以上縮短為1.5~24小時,陽性率由7.5~60%提升為81.3~91.0%。該體系有效解決了“雙少”難題,填補微量眼內液多重指標同時檢驗的技術空白,實現了微量眼內液多重指標、高靈敏度、快速檢測的突破。本項目有5項眼部液體檢測技術獲批國家發明專利,部分技術已產品化,獲二類醫療器械注冊證、歐盟CE認證、美國FDA認證。目前已服務于全國24個省的1100家醫院,賦能3000余名基層眼科醫生,幫助超10萬名疑難眼病患者尋找眼病病因并減少轉診。《眼部液體活檢技術在眼科疾病精準診斷中的應用》入選國家衛生健康技術推廣應用信息服務平臺技術備選庫(2023-30號),全國推廣。

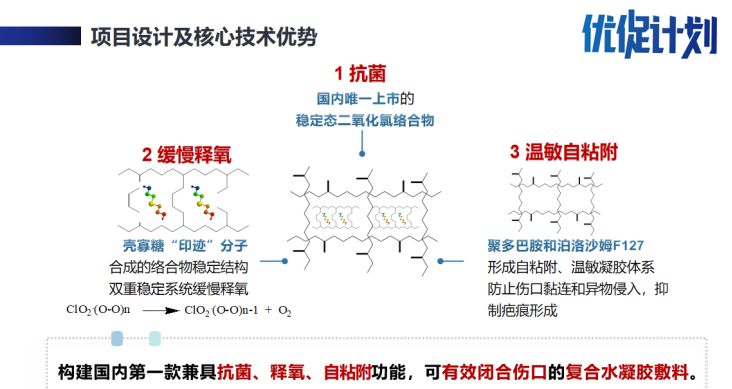

案例二:自粘附控釋溫敏水凝膠抗菌敷料

成人慢性傷口發生率約為1%,超過65歲人群慢性傷口發生率增加至3%~5%,60%慢性傷口有細菌生物膜形成,感染風險大大提升,敷料覆蓋是傷口衛生策略的關鍵步驟(清創、清洗、邊緣重塑、敷料覆蓋)。目前,傷口愈合臨床問題突出:細菌滋生導致傷口感染;抗菌藥物濫用嚴重;傳統敷料不能保證傷口供氧,不利于傷口愈合;粘性敷料撕脫時易損傷周圍脆弱皮膚;傷口愈合緩慢。小小傷口引發抗菌藥物濫用導致的嚴重細菌耐藥以及醫療消耗等一系列醫療問題。

基于長期抗菌藥物研究和治療藥物臨床實踐,藥事部主任藥師安卓玲研究團隊研發了一種自粘附控釋溫敏水凝膠抗菌敷料,水凝膠基質是聚多巴胺和泊洛沙姆F127,具備自粘性和溫敏性,結合殼寡糖“印跡”分子的穩定結構,負載國內上市的穩定態二氧化氯絡合物,形成獨特的雙重穩定緩控釋氧抑菌系統,構建國內一款兼具抗菌、釋氧、自粘附功能,可有效閉合傷口的復合水凝膠敷料。

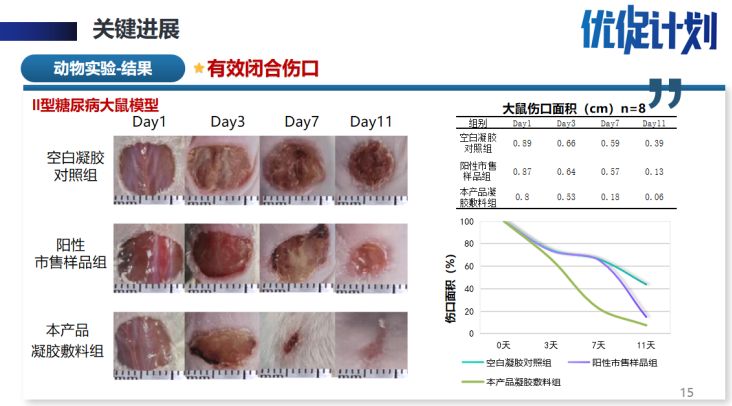

本項目產品對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、銅綠假單胞菌平均殺滅對數值均>5(殺滅率至少為99.999%),遠高于國家標準≥3,皮膚消毒現場試驗表明皮膚消毒效果顯著。在構建II型糖尿病小鼠模型中,通過傷口愈合試驗,本項目產品顯著提高傷口愈合率,減少傷口疤痕形成。研究結果表明,本項目產品持續氧合,可以促進傷口愈合,尤其是糖尿病所致皮膚創面愈合。

本研究成果獲得北京市醫藥衛生科技促進中心實施的“首都醫學科技創新成果轉化優促計劃”資助,已經申請發明專利5項,有兩項II類醫療器械品種正在申報中,項目轉化工作持續推進。

案例三:腰椎鏡下微創椎間融合技術

腰腿痛是影響中老年人生活質量的常見原因,而腰椎退變性疾病是引起腰腿痛的主要原因。一直以來,腰椎開放手術都是治療腰椎退行性疾病的金標準,但傳統開放手術存在創傷大、出血多、恢復慢等問題,且并發癥發生率較高。2003年,脊柱微創技術正式引入中國,為廣大腰椎間盤突出患者帶來福音。但解剖結構復雜、操作空間受限、術后并發癥較多、尚無成熟技術、無配套器械、技術標準缺失等諸多問題嚴重影響脊柱微創手術診療效果。

針對解剖結構復雜,操作空間受限,骨科主任海涌團隊在國際上較早提出“骨-神經間隙”解剖學新概念,揭示腰椎椎間孔出口神經根的影像解剖學特點,并提出脊柱內鏡“穿刺安全線”的概念及個體化穿刺方案的標準。并在解剖學研究基礎上,提出脊柱內鏡減壓融合技術新入路、新理念。為脊柱內鏡手術建立新的術前評估標準,為手術安全性保障提供了基礎。

針對無手術配套器械等問題,團隊自主研發設計了一系列專用手術工具,解決了操作空間有限、出口神經根損傷等問題。同時,還設計了可撐開的椎間融合器,其可撐開的特性,可以使椎間隙高度得到滿意恢復,解決小通道大融合器的植入難題。

專用手術工具

2018年,朝陽醫院科研處牽頭開展了由30家單位參與的腰椎鏡下微創椎間融合技術的全國多中心前瞻性臨床研究,至今已納入1000余例患者,參與單位先后發表40余篇文章,臨床療效確切,優良率98.46%,神經損傷等嚴重并發癥少于1%。再一次證實了腰椎鏡下微創融合技術的安全性、實用性和出色的臨床療效。

成果轉化帶來的影響

成果轉化不僅提升醫療服務質量,還促進相關產業發展,帶動就業,對經濟發展也產生積極影響。

如何支持成果轉化

作為朝陽醫院大家庭的一員,科研處可以通過以下方式促進成果轉化:

?關注:關注國家、北京市、醫院的科研動態,了解轉化路徑和較新的醫療成果。

?宣傳:將這些信息和成果分享給更多的人,提高公眾科學素養。

?發現:從臨床問題出發,發現科學問題,尋找適合科研轉化的實用方向。

?參與:參與到醫院的公益活動中,為醫療創新貢獻自己的力量。

結語

朝陽醫院的成果轉化是一條充滿挑戰與希望的道路。每一次技術的突破,都離不開科研人員的智慧和汗水,更離不開社會各界的支持與幫助。讓我們共同期待,通過成果轉化,能夠為患者帶來更多的希望和光明。

科研處

分享到:

京公網安備11010502033042

京公網安備11010502033042