-

醫院簡介

醫院介紹

類型:公立 綜合醫院等級:三級甲等醫保:醫保定點醫院醫院電話:010-85231777(公眾與健康服務熱線)預約掛號電話:010-114(24小時) 在線掛號醫院網址:http://www.pumpb2c.com聯系方式:院長信箱院本部地址:北京市朝陽區工人體育場南路8號 查看地圖乘車路線石景山院區地址:石景山區京原路5號 查看地圖乘車路線常營院區地址:朝陽區東十里堡路3號院 查看地圖乘車路線一、醫院概況首都醫科大學附屬北京朝陽醫院建于1958年,是北京市政府舉辦的集醫療、教學、科研、預防于一體的三級甲等綜合醫院;是首都醫科大學第三臨床醫學院,北京市呼吸疾病研究所所在醫院,也是北京市基本醫療保險A類定點醫療機構。醫院現為一院三址,北京朝陽醫院、石景山院區和常營院區三個院區。其中,北京朝陽醫院和石景山院區總占地面積10.28萬平米、建筑面積21萬平米;常營院區占地面… 詳細>>

-

新聞中心

-

黨建工作

- 科學研究

-

醫學教育

您所在的位置:

首頁

>> >> >>

黨員風采

危機紀實,這就是朝陽急診人

4月28日6:20,鬧鐘像往常一樣響起,我早已習慣在起床后打開APP聽一聽每日要聞。打開手機,發現有一條未讀信息。我以為是學生找我詢問工作的事情,查看后才發現竟然是急診工會群消息,內容只有一句話:未到院的職工暫不到院。

睡眼惺忪的我一下子清醒過來,直覺告訴我,醫院有事發生。出于對急診工作的本能,我決定立即收拾物品,做好科室安排的準備。

急診黨支部群隨即發來群消息:“黨員同志如果今天需要上班,誰可以到崗?”

“我可以”、“我可以”、“我可以”……所有黨員在群里積極回應。

7:40,急診黨支部群中一聲令下:“全體黨員,返崗!!!”

如果說每個時代都會賦予一代急診人應該肩負起來的責任,那么我知道現在就是兌現我們在紅旗下鄭重念出的誓言的時刻。

8:10,我走進了急診生活區,看到已經返崗的黨員以及被一對一通知返院的同事井然有序地穿好裝備,等待進一步安排。

與此同時,急診核心小組正在召開緊急會議,統籌安排接下來的工作。不久,核心小組商議后決定在保證基本醫療工作的情況下,安排最少的已在院人員和返崗人員進行兩班輪崗工作,其他還未進入醫院的急診科人員在醫院附近待命。

身處院外的急診人想要進去支援;而里面的人卻未想要出來。

事發突然,夜班醫務人員及患者、家屬被隔離在急診病區內。他們中有的人已經十余小時粒米未進,更讓人感到焦慮的是對未來的迷茫產生的壓力。

“聽說醫院停診了。”

各種傳言開始在患者和家屬之間散播,如同平靜的湖水被一顆顆石子激起漣漪,彼此擴散著、互相沖突著。這讓留在院內的每個人繃緊了神經,需要及時有效地解決。

隔離區域內的同事在身心疲憊的情況下,發揚樂觀主義精神,一邊井然有序地工作,一邊疏導患者及家屬的心理壓力,他們堅信醫院的力量,也堅守著身為黨員的光輝。

此刻的我們心情是無比焦急的,在沒有接到醫院進一步指示的情況下,返崗的人員不能進入急診隔離區。

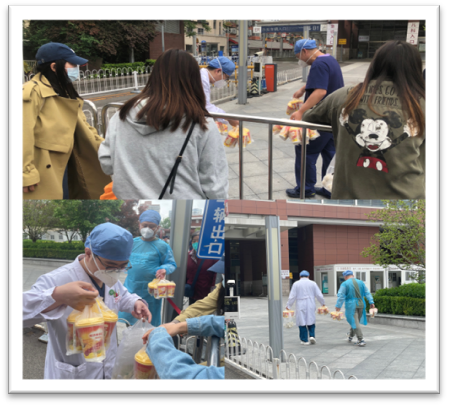

沒有任何人組織,在院外待命的急診人自發行動起來,給所有隔離區內的人員購買早餐、儲備食物及生活必需品。

一包包物資以最快的速度被送到院門口,再由返崗人員對接領取,并隔著警戒線分發給隔離區內的人們,整個過程沒有太多言語,對同事的關心和對病患的責任早已融入到每個行動之中。

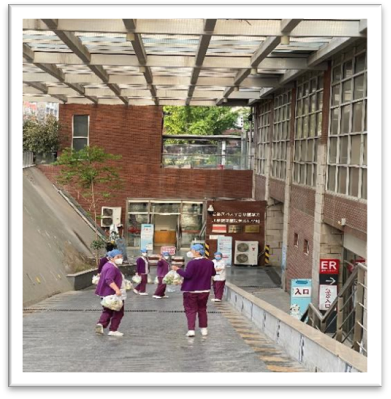

10:30,時間一分一秒的過去,隔著老遠看到隔離區內的夜班醫護人員已經雙眼滿布血絲。核心小組決定:由晨起返崗的人員替換已經疲憊不堪的夜班同事。

隔離區的人員得到了休整的機會,大家沒有絲毫松懈,給換班人員認真交代每一個病患的情況,配合新接班的同事幫助患者、家屬查核酸、登記、上報情況……

不知不覺一個小時過去了,大家從最初的緊張中緩解了過來。這時食堂給配備的盒飯送到了。

當第一批放著醫務人員盒飯的餐車到來的時候,沒有任何人組織,所有醫護人員在不知道下一批飯菜何時能夠到達的情況下,把領到的餐食先分發給了患者和家屬。

13:00,接下來的任務是給所有隔離區域內外的患者、家屬及工作人員采集核酸。

已進入隔離區內的王宏秋、孫衛楠兩位護士長及值班三線、二線武軍元和任麗杰負責隔離區內人員,一邊登記姓名身份證號,一邊采集核酸,隔離區外的在院人員由程曉敏、王亞妹護士負責。歷經一個多小時的時間,終于完成所有隔離區內外的核酸采集工作。

下午2:40,經院領導及急診醫學科核心小組商議后,已經完成核酸采集可離院的患者及家屬在簽訂完承諾書后有序離院。

所有可以離院的患者及家屬有序離院后,大家終于松了一口氣。又過了兩個小時,隔離區內的工作人員也解除了急診區域的隔離,返回生活區休息。

18:00,我們面臨著一個亟待解決的困難,那就是休息室的安排。以前的急診班次是四班輪換,所以休息室的數量僅能保證一組工作人員休息。

護士長們是科里名副其實的“當家人”,組織大家把科內所有的房間都一一進行整合和登記,每個床位都對應到人員姓名進行安排,細心、體貼,最終每一位職工都能在結束辛苦工作后“臥倒”休息。

晚上10:00,核心小組的所有成員到所有休息室確認每一位下班人員都能休息后才返回到自己的休息室。

封控第一天的所有工作也終于完成。

2022年4月29日8:00,急診醫學科所有在院人員已經熟悉了臨時調整的班次以及各種生活安排,診療工作、后勤保障都在有條不紊的進行。

下午四點接到通知,全院可以解除封閉30日可以恢復急診、發熱門診和腸道門診。急診醫學科核心小組又開始緊鑼密鼓地進行復診后工作人員的調配、各項診療事務的安排。下班的同事終于可以簽署離院承諾書后回到溫暖的家。

在這兩天中還有一個小插曲,那就是正好趕上醫生蔣達過生日。院外的同事們送來了蛋糕,院內的同事們給我們戲稱為“二達”的蔣醫生過了一個一生難忘的生日。

在完善的應急工作預案的保障下,見過大風大浪的急診人對于此次院內的突發情況,并沒有表現出一絲慌亂。不論是隔離人員、返崗人員還是院外人員都團結一致,為此次“不一樣的日子”做出了巨大貢獻。相信在院黨委的堅強領導下,急診醫學科會發展得越來越好,為醫院、為醫學事業做出更大的貢獻。

急診醫學科 于涵

分享到:

上一篇: 第九批第三期“組團式”援藏干部賀航詠、魏寶杰?凱旋

下一篇: 黨建引領,共克難關

京公網安備11010502033042

京公網安備11010502033042